共同富裕是馬克思主義的基本目標之一,也是自古以來中國人的基本理想。 2021年,中央財經委員會第十次會議明確提出“在高質量發展中促進共同富裕”的第二個百年奮鬥目標;“共同富裕”,還寫入中共十九屆六中全會通過的決議。

與此相較,肇始於烏托邦的西方“福利社會”思想及其實踐也由來已久。

一個是中國的階段願景,一個是西方已經走過的道路,中國“共同富裕”與西方“福利社會”異同何在?中國又能帶給世界怎樣的全新答案?

為此,中新社“東西問”專訪了中國浦東幹部學院教授、復旦大學政治經濟學研究中心研究員沈斐。

雲南省騰沖市五合鄉帕連村是一個位於中緬邊境的傣族村寨,5年前,這裡只是一個環境髒亂的小村寨。 2019年11月,帕連村邀請來一個藝術家團隊,在這裡啟動“藝術改變鄉村”項目。如今,帕連村已成為外地遊客來騰沖的網紅打卡地,旅遊論壇上“最詩意的詩莊”。圖為2020年8月,村口大幅壁畫《愛照相的小女孩》吸引遊客。中新社記者 李嘉嫻 攝

以下為採訪實錄:

中新社記者:中國“共同富裕”和西方“福利社會”的發起背景和實質有何不同?

沈斐:進入馬克思主義視野可以看到,二者發起的背景和實質完全不同。

中國的“共同富裕”是社會主義發展階段的一個環節,是在消滅了絕對貧困、全面建成小康社會,解決了“有沒有”的問題之後,中國現代化建設“中級”階段的任務。它將進一步著力解決“好不好”的問題,通過共同富裕,促進經濟高質量發展、人的全面自由發展和社會全面進步。

2020年8月,在天津市西青區王穩莊鎮MAP示範農場萬畝稻田中,一幅主題為“全面建成小康社會 實現百年奮鬥目標”的稻田藝術畫吸引遊客前來觀光。中新社記者 佟鬱 攝

2020年8月,在天津市西青區王穩莊鎮MAP示範農場萬畝稻田中,一幅主題為“全面建成小康社會 實現百年奮鬥目標”的稻田藝術畫吸引遊客前來觀光。中新社記者 佟鬱 攝

西方福利社會是資本主義發展階段的一個環節,目的是以拉動需求對治過剩性危機。它發端於20世紀20年代末以美國為震中、席捲整個西方的“經濟大蕭條”。為拯救美國,羅斯福出台“新政”,以高額累進稅、社會保障政策和“計劃經濟”來縮小貧富差距、緩解勞資矛盾和重啟經濟。 “新政”成功後,凱恩斯經濟學傳播開來。在戰後世界社會主義陣營的外部壓力下,歐洲開始推行國家福利政策,建成一批福利社會。

《資本論》第二卷深刻揭示了其實質:為實現剩餘價值,資本的流通過程要求抬高工人工資,讓工人階級的需要成為社會有效需求,讓大規模消費成為資本周轉和循環的推動力——這後來成為凱恩斯經濟學暗中依據的一條原理,也是福利社會建設的理論基石。

2018年5月,德國柏林最大的杜斯曼書城哲學區收銀台擺上了寫有德文“資本論”字樣的馬克思頭像。中新社記者 彭大偉 攝

2018年5月,德國柏林最大的杜斯曼書城哲學區收銀台擺上了寫有德文“資本論”字樣的馬克思頭像。中新社記者 彭大偉 攝

按照《資本論》中資本內在否定性的邏輯,福利社會是自由資本主義發展中的一次自我否定——從自由市場中內生出政府乾預的要求,讓利潤至上的資本家階級“自覺犧牲”部分利潤以換取資本主義經濟的順利運轉。

中新社記者:以“高福利”為標識的西方福利社會制度為何頻遭危機?

沈斐:福利社會一度緩和了貧富差距,克服了過剩性危機,但並未從根本上解決資本主義的結構性矛盾。

20世紀70年代西方社會爆發的滯脹危機是福利制度運行遭遇的一次重大危機。 “高福利”意味著高工資,與資本家追逐高利潤天生矛盾。因此資本家用兩種方式對抗“高福利”:一是大量企業外遷,尋求海外勞動力成本低廉的市場,導致西方實體經濟“空心化”;二是企業股份化發展,轉向利潤率更高的虛擬經濟領域,致使資產價格虛高。二者疊加,引發“滯脹”。

為克服“滯脹”,新自由主義應運而生,讓福利制度再遭危機。新自由主義在理論上否定凱恩斯主義,抽掉了“高福利”的理論根基;在政策上又削減“高福利”,導致西方福利制度從20世紀80年代起就停步不前。而新自由主義的全球金融化發展,又引爆了2007年次貸危機和2008年歐債危機,讓西方“高福利”更加捉襟見肘,難以為繼。

2008年1月,在美國洛杉磯帕薩迪納市街頭,很多女性顧客正在搶購減價日用品。次貸危機以來,美國經濟持續低迷,股市大跌、樓市不振、油價大漲等不利因素導緻美國人的消費信心受挫。中新社記者 張煒 攝

而福利社會“高福利”的根本目的是為了推動大眾消費以解決過剩問題,這讓西方步入“消費社會”,問題叢生:一是大規模消費和過度生產造成濫用資源、環境污染等生態危機;二是把人變成消費機器,造成物化的、片面發展的人;三是“從搖籃到墳墓”的“福利供給”幾乎都集中在物質層面,即便是教育、假期等也是暗中為消費服務,造成了物質與精神的發展失衡。

中新社記者:中國此次提出的“三次分配製度”,與西方國家的分配製度有何不同?

沈斐:西方的三次分配與稅收激勵體系和社會保障體係有很大關聯。在不少西方國家,若主動捐贈收入所得,即可免除部分收入所得稅,或享有社會保障方面的某些優待。因而西方的慈善捐贈行為,固然有宗教、道德、倫理的社會土壤,也不乏避稅、利益輸送、收買人心等經濟和政治利益的考慮。

中國的“三次分配製度”與社會主義市場經濟的發展階段相聯繫,不僅是先富帶動後富、實現共同富裕的途徑,也是完善分配體系、促進社會公平的探索。改革開放40多年,對於先富的群體,在其自願的情況下,理應打開通道,為其社會責任轉向提供便利。從這個角度看,今天提出三次分配正當其時。

也因此,一些研究將中國與西方簡單比較,得出中國的慈善捐贈活動還很不夠的結論,是不科學的。

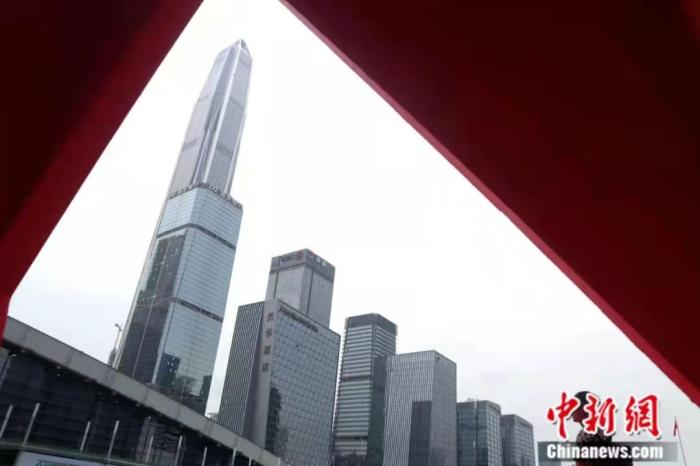

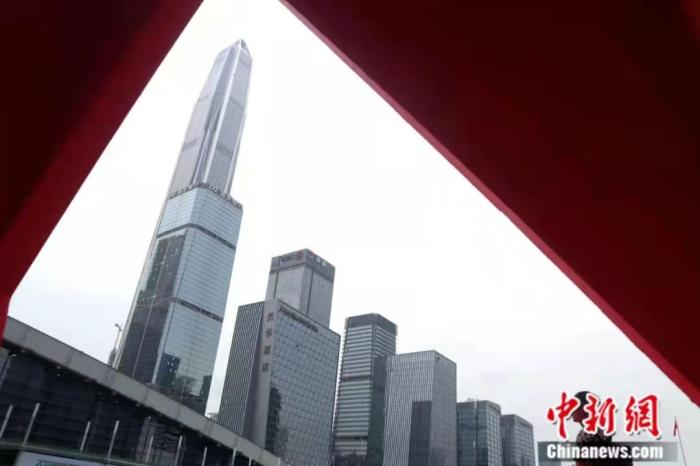

2018年7月拍攝的深圳第一樓平安金融中心。作為中國特色社會主義先行示範區,深圳將在三次分配、共同富裕等方面進行探索。中新社記者 陳文 攝

2018年7月拍攝的深圳第一樓平安金融中心。作為中國特色社會主義先行示範區,深圳將在三次分配、共同富裕等方面進行探索。中新社記者 陳文 攝

中新社記者:實現共同富裕被稱為是全球性的治理難題,中國信心何在?

沈斐:這一全球性治理難題對西方和中國來說性質完全不同。

資本主義天然要求“相對貧困”,要有人失業,經濟才有效率。因此馬克思指出,資本主義生產方式在生產財富的同時也製造貧困。對資本主義來說,縮小貧富差距不過是發展的權宜之計,談共同富裕無異於“與虎謀皮”。

2003年5月,46歲的美國工人羅尼被某汽車製造廠解僱後,在芝加哥街頭向路人展示“失業,求助”的紙牌。中新社記者 王瑤 攝

2003年5月,46歲的美國工人羅尼被某汽車製造廠解僱後,在芝加哥街頭向路人展示“失業,求助”的紙牌。中新社記者 王瑤 攝

但共同富裕是社會主義的本質要求,中國必須也必定能夠走出一條不同於西方的全新道路。全面建成小康社會是共同富裕的第一步,全面建成富強、民主、文明、和諧、美麗的社會主義現代化國家是共同富裕的第二步。

可以說,西方走向福利社會,是資本主義迫於發展壓力的自我革新,過程非常痛苦曲折;而中國的共同富裕,是社會主義革命、建設、改革一以貫之的自覺奮鬥和追求,是社會主義的製度優勢。

中新社記者:實現共同富裕,對中國來說挑戰何在?

沈斐:挑戰在於能否實現全社會價值觀的轉型。

與資本主義以“資”為本、用錢衡量一切的價值觀不同,中國的共同富裕以社會主義核心價值觀為取向,以人民的獲得感、幸福感以及自主性、創造性、自我實現的程度為價值尺度,將發展的目的回歸人本身,而不僅聚焦經濟增長。

共同富裕的內涵遠超物質層面,因此不能簡單量化考核。在建立以人本價值觀為基礎的多元價值衡量標準體系方面,我們還需繼續探索。

在廣西北流市新圩鎮河村,共享農莊、民宿客棧、茶館、圖書館、咖啡屋、藝術工作室等休閒設施觸手可及。 2020年7月,遊客在北流市新圩鎮河村內為老者作畫。中新社記者 俞靖 攝

在廣西北流市新圩鎮河村,共享農莊、民宿客棧、茶館、圖書館、咖啡屋、藝術工作室等休閒設施觸手可及。 2020年7月,遊客在北流市新圩鎮河村內為老者作畫。中新社記者 俞靖 攝

此外,中國經濟的飛躍最初發生在法制、政策尚不健全的社會轉型期,因此更應關注市場經濟運行中的“初次分配”,通過健全完善法治、政策形成以按勞分配為主體的兼顧效率與公平的分配體系,從根本上消除各種不是憑藉勞動、管理和創新產生的牟利行為。

中新社記者:西方福利社會發展已有近百年曆程,是否有經驗可供參考?

沈斐:西方一些先進制度和政策,如不同發展階段的稅收及稅收激勵體系、慈善捐贈的信託制度體系,及其在運作中積累的經驗教訓,值得學習借鑒。

如《21世紀資本論》的作者皮凱蒂主張增收財產稅和資本稅以降低資本收益的份額,提高勞動者收入比例;又如今年3月美國桑德斯聯合民主黨參議員提出的《為了99.5%法案》,揭露了“信託是美國富人規避稅收,實現財富代際轉移的重要手段之一”,這對於中國完善信託法律制度、加強非營利組織和基金會組織工作制度有警示意義。

2016年6月,桑德斯在美國華盛頓舉行競選活動,發表演講。中新社記者 張蔚然 攝

2016年6月,桑德斯在美國華盛頓舉行競選活動,發表演講。中新社記者 張蔚然 攝

我們還需警惕“福利社會陷阱”,即與消費社會伴生的經濟與社會、物質與精神的撕裂和片面發展。 20世紀50、60年代,“戰後嬰兒潮”的年輕人將精神寄託在以迷幻藥、搖滾樂為特徵的嬉皮士文化中;滯脹危機後,西方人用“新社會運動”這種虛幻的形式來實現自己物質滿足後的政治、社會、文化等需求,形成了“白左”的政治正確。對中國來說,共同富裕是“五位一體”滿足美好生活需要,是全體中國人的共同願景。這一點上,福利社會給我們敲響了警鐘。 (完)

受訪者簡介:

沈斐,中國浦東幹部學院教授,哲學博士,理論經濟學博士後。先後在美國多所大學做訪問學者和博士後研究。

主要兼職:復旦大學政治經濟學研究中心研究員、上海大學馬克思主義學院博士生導師;中國辯證唯物主義研究會理事、全國經濟哲學研究會理事;上海市哲學學會常務理事、上海市政治經濟學專委會副秘書長。

主要講授:《資本論》導讀、《共產黨宣言》導讀、百折不回的科學社會主義運動、重溫黨史,堅定初心、蘇共興亡對於堅持民主集中製的重要啟示等。

上海市2021年“黨史學習”、2020年“四史學習”宣講團專家成員;自2019年起,連續5期應邀赴中央黨校為習近平總書記高度重視的中青班授課。 2019年獲上海市“巾幗建功標兵”。

![]()

2020年8月,在天津市西青區王穩莊鎮MAP示範農場萬畝稻田中,一幅主題為“全面建成小康社會 實現百年奮鬥目標”的稻田藝術畫吸引遊客前來觀光。中新社記者 佟鬱 攝

2020年8月,在天津市西青區王穩莊鎮MAP示範農場萬畝稻田中,一幅主題為“全面建成小康社會 實現百年奮鬥目標”的稻田藝術畫吸引遊客前來觀光。中新社記者 佟鬱 攝 2018年5月,德國柏林最大的杜斯曼書城哲學區收銀台擺上了寫有德文“資本論”字樣的馬克思頭像。中新社記者 彭大偉 攝

2018年5月,德國柏林最大的杜斯曼書城哲學區收銀台擺上了寫有德文“資本論”字樣的馬克思頭像。中新社記者 彭大偉 攝

2018年7月拍攝的深圳第一樓平安金融中心。作為中國特色社會主義先行示範區,深圳將在三次分配、共同富裕等方面進行探索。中新社記者 陳文 攝

2018年7月拍攝的深圳第一樓平安金融中心。作為中國特色社會主義先行示範區,深圳將在三次分配、共同富裕等方面進行探索。中新社記者 陳文 攝

2003年5月,46歲的美國工人羅尼被某汽車製造廠解僱後,在芝加哥街頭向路人展示“失業,求助”的紙牌。中新社記者 王瑤 攝

2003年5月,46歲的美國工人羅尼被某汽車製造廠解僱後,在芝加哥街頭向路人展示“失業,求助”的紙牌。中新社記者 王瑤 攝

在廣西北流市新圩鎮河村,共享農莊、民宿客棧、茶館、圖書館、咖啡屋、藝術工作室等休閒設施觸手可及。 2020年7月,遊客在北流市新圩鎮河村內為老者作畫。中新社記者 俞靖 攝

在廣西北流市新圩鎮河村,共享農莊、民宿客棧、茶館、圖書館、咖啡屋、藝術工作室等休閒設施觸手可及。 2020年7月,遊客在北流市新圩鎮河村內為老者作畫。中新社記者 俞靖 攝

2016年6月,桑德斯在美國華盛頓舉行競選活動,發表演講。中新社記者 張蔚然 攝

2016年6月,桑德斯在美國華盛頓舉行競選活動,發表演講。中新社記者 張蔚然 攝